Astronomie de navigation

Ici vous trouverez, du simple au compliqué, de quoi satisfaire votre curiosité dans le domaine de la navigation astronomique et que quoi vous donner envie de lever le nez vers les merveilles de la voûte céleste et des astres qui la parcourent.

014 - Extrait Navigation Astro et évolution 2013-F

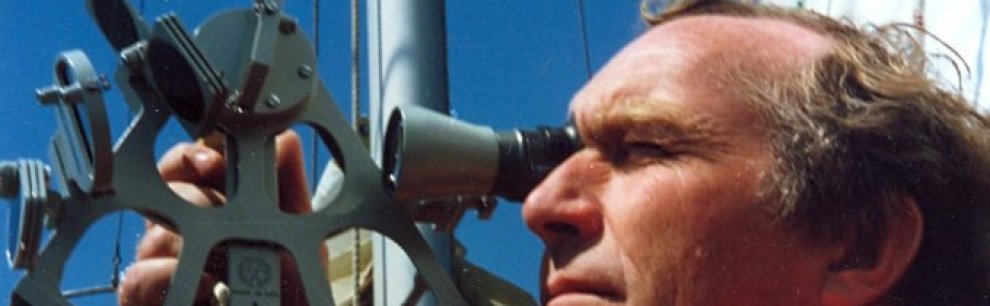

Cet ouvrage bilingue (français-espagnol) explore les fondamentaux de la navigation astronomique : soleil, étoiles, lune, planètes et l’évolution des instruments. Il vulgarise des notions telles que latitude, longitude, hauteur d’astre et cercles d’égales hauteurs, avec des rappels historiques et pédagogiques. Le sextant, le chronomètre et le gnomon figurent parmi les outils présentés. Un livre clair et complet, écrit par P.-A. Reymond, marin et pédagogue passionné.

015 - Principes de Nav. Astro et évol. 2013

Une plongée pédagogique dans l’histoire et les méthodes de la navigation astronomique, depuis les bases théoriques jusqu’à l’usage du sextant. Le document retrace l’évolution des instruments (gnomon, astrolabe, quadrant, octant...) et des mesures célestes (hauteur, azimut, déclinaison, heure TU) permettant de déterminer latitude et longitude. On y explore le rôle du Soleil, des étoiles, de la Lune et des planètes, illustré d’exemples et de schémas clairs. Un guide pour comprendre et apprécier la précision et la beauté d’une science ancienne toujours pratiquée aujourd’hui.

022 - Mesure des distances astronomiques (terre-lune)

Comment des savants antiques ont-ils su mesurer la distance Terre-Lune avec une telle précision ? Ce texte retrace l’évolution des méthodes depuis Aristarque de Samos, utilisant les éclipses pour estimer un écart de 122'000 km, jusqu'à Hipparque de Nicée, qui approche déjà les 400'000 km actuels, grâce à des observations fines et des raisonnements géométriques ingénieux. Un hommage à ces esprits brillants qui, sans instruments modernes, ont su poser les bases de l’astronomie d’aujourd’hui.

032 - Méton, cycles lune et soleil - 2013-F

Depuis l'Antiquité, les cycles lunaires et solaires fascinent les navigateurs et astronomes. Le cycle de Méton (19 ans) permet d’harmoniser 235 lunaisons avec l’année solaire. Le cycle de Saros (18 ans) sert à prédire les éclipses. Ces cycles illustrent l’ingéniosité des anciens Grecs et Chaldéens, confirmée par le mécanisme d’Anticythère, une incroyable "machine à éclipses" de plus de 2000 ans. Comprendre ces rythmes célestes reste fondamental pour la navigation, les marées et nos calendriers.

042 - Sextant-F

Le sextant reste un outil mythique et précis. Préférez un modèle léger, en aluminium ou plastique de qualité (marque Davis recommandée), pour limiter la fatigue. Évitez les modèles « de poche », imprécis. Un sextant bien réglé sert aussi à mesurer des amers pour déterminer la position en mer. Vérifiez toujours son zéro avant usage et apprenez à corriger collimation et miroirs. Le bronze est plus stable mais plus lourd. Le sextant reste l’allié des navigateurs rigoureux, bien au-delà du GPS moderne.

048 - La Lune-F

Dame la Lune, d’un diamètre de 3476 km, gravite autour de nous en 27 jours (période sidérale) mais ses phases, elles, suivent un cycle de 29,5 jours (période synodique). Son orbite elliptique influence marées et éclipses. Sa rotation synchronisée nous montre toujours la même face. Noeuds lunaires, épacte, cycle de 19 ans… Autant de notions essentielles en astronomie, agriculture ou navigation. Les navigateurs peuvent toujours s’orienter grâce à elle et au Soleil, et les éclipses demeurent un spectacle céleste fascinant.

049 - Astronavigation, distances lunaire

Distances lunaires : la navigation sans chronomètre. Avant le GPS et même avant le chronomètre marin, les marins pouvaient déterminer leur longitude en mer grâce aux distances lunaires. En mesurant l’angle entre la Lune et le Soleil ou une étoile, puis en corrigeant les effets d’optique (réfraction, parallaxe), on obtenait l’heure de Greenwich… et donc sa longitude. Cette méthode, complexe mais fascinante, permit à Slocum ou Moitessier de se passer d’horloge précise. Une belle leçon de géométrie céleste et de patience, que l’on peut encore pratiquer aujourd’hui pour le plaisir !

053 - Harmonie de la lune et du soleil-2012-F

Lune, Soleil et Terre tissent un ballet céleste dont les effets régissent nos marées. Si la Lune reste la plus capricieuse, oscillant entre apogée et périgée, le Soleil influe aussi, selon sa déclinaison. Les cycles s’entrelacent, notamment celui du Saros (18 ans) qui ramène des configurations similaires et des marées quasi identiques.

Les vives-eaux maximales et mortes-eaux minimales suivent ces rythmes précis. Derrière cette apparente complexité, une science patiemment affinée par Laplace, et des instruments oubliés comme le mécanisme d’Anticythère. Un bel éloge à l’observation des anciens marins.

054 - Gnomons+compas solaire-F

Gnomons et compas solaires : l'art viking de naviguer.

Les Vikings utilisaient un ingénieux compas solaire, découvert au Groenland, basé sur le gnomon, cet indicateur d’ombre millénaire permettant de suivre la course du Soleil. Ces disques gravés offraient une lecture du nord vrai grâce aux lignes d’ombre adaptées à la latitude et à la saison. Une technique d’une remarquable précision pour l’époque, qui permettait aux navigateurs nordiques de traverser l’Atlantique sans boussole… tant que le ciel restait clair. Un bel exemple de science empirique avant l’heure.

058 - Chrono en mer + illustrations-F

Du chronomètre en mer : mesurer le temps pour trouver sa route.

Du gnomon antique aux horloges de marine, cette passionnante conférence retrace la quête millénaire du temps pour résoudre le grand défi de la navigation : trouver la longitude en mer. Avant le chronomètre, les navigateurs usaient des étoiles, des distances lunaires ou… de chiens blessés pour tenter de garder l’heure du méridien d’origine ! L’invention de John Harrisson révolutionnera l’art de se situer sur l’océan. Un fabuleux récit où se croisent science, aventure et horlogerie de haute précision.

071 - L'image du Ciel 2015

L’image du ciel, un repère millénaire.

Le ciel est une immense horloge, guidant marins et voyageurs depuis l’Antiquité. Si les constellations n'ont pas toujours eu le même sens selon les peuples, certaines, comme la Grande Ourse, ont traversé les âges, portées par des mythes variés. Les Arabes ont préservé ces savoirs au Moyen-Âge, expliquant pourquoi nombre d’étoiles portent des noms à consonance arabe. Des légendes grecques, amérindiennes, scandinaves ou chinoises donnent vie à Orion, Cassiopée, Pégase, le Lion, le Cygne, l’Aigle ou les Gémeaux, jusqu’au Triangle de l’été. Le ciel nocturne, reflet d’histoires et d’explorations, reste aujourd’hui un merveilleux terrain d’émerveillement.

071B - Complément histoires du ciel

Une vue plus « Pacifique » de l’image du ciel.

De Sirius à Fomalhaut, des Pléiades à Antarès, l’observation des étoiles dans le Pacifique mêle navigation, mythes et rituels. Sirius, « Ta’urua » en Polynésie, brillait sur le marae de Taputapuatea ; les Pléiades annonçaient l’an maori ; Antarès, « Rehua », marquait les saisons. Chaque astre guide, chaque mythe raconte le lien entre homme, océan et ciel. Ces étoiles servaient de « piliers » pour repérer sa latitude, une science poétique qui traverse encore le temps sous le ciel polynésien.

071BB - Petite circumnavigation autour de la Polaire

Petite circumnavigation autour de la Polaire.

Depuis des siècles, la Polaire est vue comme un clou céleste, immobile au centre du ciel, autour duquel tout tourne. Ce symbole se retrouve chez les Lapons, Sibériens, Arabes et même Victor Hugo parlait du « clou de l’univers ». Elle guide navigateurs et poètes depuis l’Antiquité. Dans le nord, on parle de Borée pour le vent du nord, de boréal pour désigner l’hémisphère nord, et septentrion en lien avec la Grande Ourse. Le mot arctique vient d’árktos, l’ours. Quant au pingouin, il vole au nord, mais au sud ce sont les manchots. Entre science, légendes et malentendus, le ciel boréal continue d'inspirer.

071C - La Polaire de Colomb

Quelques réflexions autour de l’étoile Polaire.

Depuis des siècles, la Polaire guide les marins pour calculer leur latitude. Mais sa position a évolué : au temps de Colomb, elle tournait à plus de 3° du pôle, rendant les mesures plus complexes. Le nocturlabe, la « Roue Homme-Pôle », les compas et les étoiles Gardes ou Guides des Ourses permettaient d’estimer l’heure ou la route. Colomb ignorait encore les variations de la déclinaison magnétique, mais sa chance fut de suivre la ligne des isoclines ! Une plongée passionnante dans l’astronomie des navigateurs.

078 - Méridienne à la hussard-F

Méridienne à la hussarde

Attention : culmination et méridienne ne sont pas synonymes ! Si l’on mesure classiquement sa latitude au moment du midi vrai, il faut savoir que le Soleil ou la Lune peuvent atteindre leur hauteur maximale un peu avant ou après le passage au méridien. En cause ? Le mouvement de leur déclinaison qui varie plus rapidement aux équinoxes. L’écart reste faible (1’ d’arc), mais les puristes éviteront de confondre ces deux notions. Une réflexion utile pour mieux comprendre la navigation astronomique.

080 - Quatre étoiles royales

Quatre étoiles royales ou gardiennes du ciel.

Depuis 5000 ans, Aldébaran, Regulus, Antarès et Fomalhaut jalonnent le ciel des saisons, choisies pour leur brillance et leur position quasi cardinale dans le ciel antique perse. Aldébaran annonce l’hiver, Regulus le printemps, Antarès l’été et Fomalhaut l’automne. Leur nom évoque des légendes : cœur du Taureau, cœur du Lion, rival de Mars, bouche du Poisson. Autrefois repères de navigation, elles témoignent aujourd’hui d’un savoir ancestral que le ciel nous invite à redécouvrir.

099 – Longitude par le soleil à l'horizon

Déterminer sa longitude en mer peut se faire simplement en notant l’heure du lever ou coucher du soleil et en la comparant aux éphémérides nautiques. Chaque heure de décalage correspond à 15° de longitude. Cette méthode, encore utilisée au XXe siècle, donne une bonne estimation sans calcul complexe, utile en cas de panne d’instruments. Elle reste une pratique ludique et pédagogique, rappelant que le soleil continue de guider les marins, même sans GPS.

114 - Cher sextant

Du quadrant nautique à l’astrolabe, du quartier de Davis au sextant, les marins ont sans cesse amélioré leurs instruments pour mesurer les angles en mer. Le sextant, né en 1757, reste l’outil de référence, capable de mesurer des angles jusqu’à 120° pour la longitude et la latitude. En 1771, un sextant valait 3’000 livres, soit une fortune équivalente à plusieurs mois de salaire. Véritable trésor à bord, il était souvent sauvé en priorité lors des naufrages. Un bel hommage à la précision et à l’ingéniosité humaine !

115 - La Croix du Sud

La Croix du Sud, astérisme emblématique de l’hémisphère sud, guide les navigateurs vers le pôle céleste austral, comme la Polaire au nord. Ses étoiles principales, Acrux et Gacrux, pointent cette direction, bien que le sud ne possède pas d’étoile centrale aussi marquante. Visible au sud du 27° Nord, elle figure sur les drapeaux de l’Australie, du Brésil et des Samoa. Attention à ne pas la confondre avec la fausse croix voisine. En Afrique, elle portait une forte symbolique initiatique. Un repère céleste précieux et chargé de sens pour les marins du sud.

126 - Cat. stel. Hipparque

Des chercheurs ont redécouvert en 2022 des fragments du premier catalogue d’étoiles attribué à Hipparque (190-120 av. J.-C.), dissimulé dans un palimpseste du Codex Climaci Rescriptus. Grâce à l’imagerie multispectrale, ce précieux texte révèle des coordonnées d’étoiles plus précises que celles de Ptolémée. Hipparque avait déjà compris la précession des équinoxes et posé les bases des coordonnées célestes. Cette découverte confirme son rôle majeur dans l’histoire de l’astronomie.

131 - Calendrier grégorien

Les navigateurs utilisent aujourd’hui des éphémérides fondées sur le calendrier grégorien, instauré en 1582 pour corriger les erreurs du calendrier julien (46 av. J.-C.). Héritier des Babyloniens, Égyptiens, Hébreux, Grecs et Romains, il fixe l’année à 365,2422 jours pour suivre l’année tropique. Le monde musulman suit toujours un calendrier lunaire depuis l’Hégire (622). Le choix du 1er janvier comme début d’année vient de l’Église romaine. Curiosité : il n’existe pas d’an zéro. Le calendrier grégorien a permis d’unifier le temps civil et de stabiliser les calculs astronomiques, même si la question des secondes intercalaires reste ouverte.

138 - Volvelle Nocturlabe

Les volvelles sont des cartes tournantes utilisées depuis l’Antiquité pour simplifier les calculs astronomiques : cycles solaires, lunaires, marées, etc. Elles se composent de disques concentriques mobiles et fonctionnent comme de véritables calculettes analogiques.

Le nocturlabe, type particulier de volvelle, permet de lire l’heure de nuit en alignant certaines étoiles (comme les Gardes de la Grande Ourse) sur une couronne graduée. Il était couramment utilisé par les marins.

Une version moderne permet aussi de déterminer l’heure solaire grâce à la position et l’âge de la Lune, à l’aide de deux volvelles situées au dos de l’instrument.

141 - Quelques anciens instruments de navigation en mer

Ce PDF présente plusieurs instruments historiques utilisés pour le positionnement en mer, reproduits et testés par P.-A. Reymond.

- Compas solaire viking : s’appuie sur l’ombre d’un gnomon pour trouver le Nord avec une précision d’environ 5°.

- Kamal : planchette avec cordelette permettant de mesurer la latitude, utilisée sur les boutres arabes.

- Nocturlabe : outil de lecture de l’heure nocturne grâce aux étoiles circumpolaires.

- Arbalète (bâton de Jacob) : permet la mesure de petits angles via une ombre projetée, dos au Soleil.

- Quadrant nautique : quart de cercle avec alidade et fil à plomb, pour la hauteur d’astres.

- Quartier de Davis : mesure solaire indirecte, évitant l’éblouissement, précis à ¼ de degré.

- Sextant : instrument optique de référence dès le XVIIIe siècle, toujours utilisé en navigation longue.

146 - Déclinaison solaire

Depuis la préhistoire, les humains ont appris à déterminer la déclinaison du Soleil, essentielle pour connaître leur latitude. De l’ombre d’un bâton aux instruments sophistiqués des civilisations antiques (Babylone, Égypte, Grèce, Chine), les méthodes se sont raffinées.

Au Moyen Âge, la science arabe et les Tables de Tolède ou alphonsines ont permis de prédire les positions solaires avec précision.

À la Renaissance, des astronomes comme Pedro Nuñes ou Martin Cortés ont proposé des graphes et éphémérides pour la navigation. En France, le Père Fournier publie en 1643 un remarquable graphique de déclinaison solaire.

Même sans tables modernes ni outils électroniques, un navigateur peut estimer cette déclinaison grâce à des méthodes inspirées du calcul des marées :

- Sinusoïde simplifiée : la montée/descente de l’eau suit une courbe en S.

- Règle des douzièmes : méthode approximative de répartition sur 6 heures.

- Demi-cercle : approche graphique rudimentaire mais efficace.

Ainsi, même en détresse sans matériel, il reste possible d’estimer la latitude par observation solaire, et ainsi se repérer ou signaler sa position.

148 - Temps sidéral et angles horaires

Le temps sidéral est une mesure angulaire utilisée en astronomie et en navigation pour localiser les astres. Contrairement au temps solaire, il se base sur la rotation de la Terre par rapport aux étoiles. Une journée sidérale dure environ 23h56min.

Aujourd’hui, même sans formation poussée, les navigateurs peuvent utiliser des méthodes simplifiées fondées sur plusieurs systèmes de coordonnées :

- Coordonnées équatoriales : ascension droite, déclinaison

- Coordonnées horaires : angle horaire

- Coordonnées horizontales : azimut, hauteur

Ces repères sont complémentaires et permettent de passer d’un système céleste à un repère local.

Le temps sidéral local (TSL) correspond à la somme de l’angle horaire et de l’ascension droite d’un astre. Lorsque TSL = ascension droite, l’astre est au méridien – son point culminant, idéal pour l’observation.

En navigation, l’azimut est mesuré depuis le nord (0° à 360°), tandis qu’en astronomie, il l’est depuis le sud. Deux perspectives sur une même mécanique céleste.

Un bon cadran solaire pédagogique aide à comprendre l’angle horaire solaire en lien avec la position du Soleil. Et pour finir : ne pas confondre sidéral (lié aux astres) avec sidéré (abasourdi) !

151-Cadran solaire Maillefer

Le cadran solaire Maillefer de Buchillon (VD) s’inspire des anneaux solaires du XVIIe siècle, eux-mêmes issus de la sphère armillaire antique. Conçu par Charles Maillefer (1921–2017), il combine deux anneaux perpendiculaires figurant l’équateur et le méridien local, un œilleton, et une courbe en analemme (forme en 8) indiquant l’heure solaire moyenne locale.

En alignant les rayons solaires à travers l’œilleton sur la courbe opposée, on peut lire l’heure avec précision. Ce principe s’inscrit dans la tradition des cadrans équinoxiaux universels utilisés en navigation.

Installé au bord du Léman, dans le village de Buchillon, ce cadran aujourd’hui hors service reste visible comme exemple rare d’un cadran armillaire à analemme, mêlant patrimoine scientifique et esthétique.

152–Sphere armillaire

La sphère armillaire est un instrument astronomique ancien inspiré de la vision grecque géocentrique du monde. Composée d’armilles (cercles) concentriques représentant les principaux plans célestes (équateur, écliptique, colures, etc.), elle permet de modéliser les mouvements apparents des astres autour d’une Terre centrale. Utilisée dès le IIIe siècle av. J.-C. par Ératosthène et Hipparque, elle fut perfectionnée jusqu’à la Renaissance, notamment par Tycho Brahe. Outil pédagogique et de mesure, elle sert à simuler les saisons, les levers et couchers d’astres, et à passer entre coordonnées célestes et coordonnées locales. Elle est aussi un symbole historique, figurant notamment sur le pavillon du Portugal.

En alignant les rayons solaires à travers l’œilleton sur la courbe opposée, on peut lire l’heure avec précision. Ce principe s’inscrit dans la tradition des cadrans équinoxiaux universels utilisés en navigation.

Installé au bord du Léman, dans le village de Buchillon, ce cadran aujourd’hui hors service reste visible comme exemple rare d’un cadran armillaire à analemme, mêlant patrimoine scientifique et esthétique.